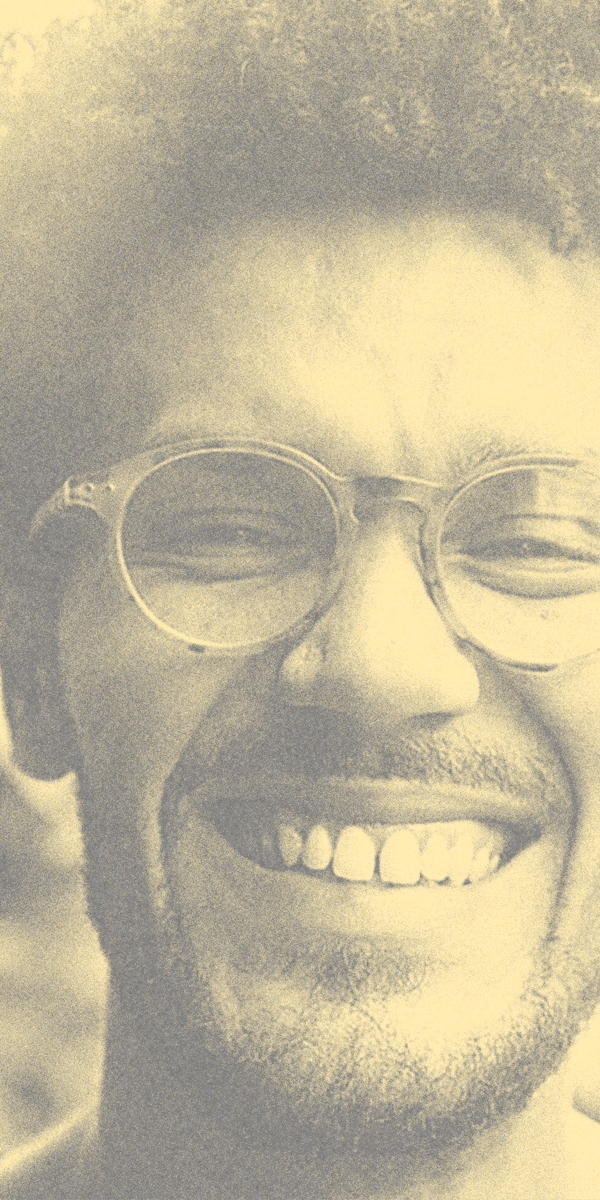

Nascido na virada do milênio, no Itaim Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo, o estudante da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Erick Araújo, lembra com carinho dos anos de educação infantil e fundamental I. Era bom aluno, daqueles que choravam ao ter a atenção chamada por qualquer razão. “Foram anos bastante bons”, relembra. Na quinta série, foi transferido para a Escola Estadual Madre Paulina, conhecida na região por sua má qualidade. “Saiu até no jornal: o pior colégio de São Paulo. Posso te mandar a matéria, se quiser”, conta. Convencido de que não aprenderia nada ali, decidiu se rebelar. Foi um período conturbado.

Transferido de sala como punição, conheceu Margareth, uma professora de história que, diz ele, mudou sua vida. “A primeira lição que ela me passou, eu dei uma resposta revoltadinha. Ela me chamou pra fora da sala e conversamos”. Nasceu, então, uma amizade entre os dois e Erick ia para a escola só para assistir a aula de história. Foi a professora que indicou e emprestou o primeiro título de literatura adulta com que ele teve contato — Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Todos os dias, o estudante escrevia um texto e entregava para a professora, que devolvia corrigido com comentários. “Ela foi uma espécie de tutora, que contribuiu para que eu expandisse minha mente e desse um sentido pra raiva que tinha”, conta Erick.

A partir de então, ele prestou vestibulinho para cursar o ensino médio na Escola Técnica da Zona Leste e passou. Foi quando teve acesso garantido à estrutura — física e curricular — e tudo mudou, “comecei a saber o que era o futuro, quais eram as oportunidades que existiam pros jovens”, comenta. Alguns anos depois, Erick estava na primeira turma de estudantes cotistas cursando direito na USP. “Toda conquista que eu tenho, eu sinto que é um pouco por conta dessa professora”.

Hoje, no terceiro ano, Erick participa do movimento estudantil universitário, é diretor do Centro Acadêmico XI de Agosto, e participou da gestão da Casa do Estudante, moradia para estudantes de baixa renda. “Tudo aquilo que faltou também faz parte de quem nós somos. Esse acesso fragmentado a direitos é o combustível pra que eu construa um futuro em que esses dispositivos tenham mais efetividade para as futuras gerações”, conclui.